Comprendre la « question romaine » et les Accords du Latran

1- La naissance des Etats pontificaux

La naissance des Etats pontificaux a longtemps été attribuée à l’empereur Constantin (272-337)[1]. Toutefois, cette histoire s’est avérée fausse et cela fut démontré par l’historien Italien Lorenzo VALLA en 1440[2].

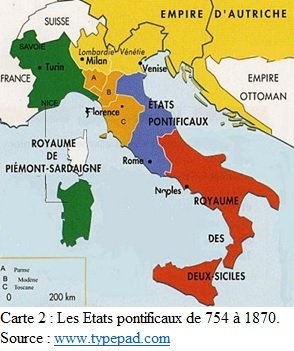

De ce fait, nous pouvons situer la naissance des Etats pontificaux au début du règne de Pépin le Bref (715-768), roi des Francs, soit l’an 754, trois ans après. En effet, ayant reçu le soutien du Pape d’alors, Etienne II (752-757), pour son accession à la royauté et ayant été sacré par lui, le roi Pépin décide de lui attribué les terres confisquées aux Lombards. Les Etats pontificaux étaient nés (Cf. Carte illustrative).

De même, il faut préciser que les États pontificaux ont été, jusqu'en 1870, l'un des plus anciens Etats souverains d'Europe. Ils ont connus diverses vicissitudes au cours des siècles, jusqu'à être supprimés pendant quelques années en raison des invasions françaises au moment de la révolution et du remodelage de l'Europe par Napoléon. Rétablis par le Congrès de Vienne, ils occupaient en 1860 une grande partie de l'Italie centrale, soit à peu près le territoire des actuelles provinces du Latium, de l'Ombrie, des Marches et de la Romagne. La ville de Rome en était la capitale. Les Etats pontificaux avaient deux grandes entrées maritimes : Civita Vecchia sur la Méditerranée et Ancône sur l'Adriatique.

De plus, selon Jean Baptiste NOE, « tout au long de l’époque médiévale et moderne, les Papes ont administré ces territoires, se faisant à la fois chefs spirituels et chefs politiques, devant mener des guerres et des armées, et combattre aussi les velléités de contrôle des familles romaines »[3]. Nous voyons donc que les Etats pontificaux jouissaient d’une indépendance totale.

Cependant, en 1870 la situation va se dégrader lorsque les troupes de l’empereur Victor-Emmanuel II envahissent Rome : c’est le début de la « Question romaine ».

2- La crise : l’envahissement des Etats pontificaux et « la Question romaine »

Elu Pape en 1846, le Bienheureux Pie IX (1792-1878) eut à faire face en 1848 à une révolution libérale et républicaine dirigée par Giuseppe Mazzini (1805-1872), fondateur du mouvement révolutionnaire « Jeune Italie » et par Giuseppe Garibaldi (1807-1882). Le Souverain Pontife avait alors dû s'enfuir de Rome, où la République avait été proclamée. Il s'était réfugié à Gaëte, dans le Royaume de Naples. Quelques mois plus tard, il avait été rétabli dans ses droits et dans sa souveraineté grâce à une intervention militaire franco-autrichienne. Le Pape Pie IX avait, certes, été rétabli sur son trône, mais les États de l'Eglise restaient néanmoins menacés.

En effet, en 1859, le roi Victor-Emmanuel II annexe l’Ombrie, les Marches et la Romagne. Il ne reste au Pape que Rome, le Latium et la Campanie.

L’année suivante, en 1860, c’est au tour du Latium et de la Campanie de tomber sous le joug du roi. Seul Rome résiste du fait de la présence des troupes Françaises. Cependant le conflit Franco-Prussien qui éclata en 1870 poussa Napoléon III a rapatrié les troupes présentes Rome vers la France. Ce qui laisse la Ville à la merci des troupes piémontaises de Victor-Emmanuel II.

Le 20 septembre 1870, le général Cardona à la tête des troupes italiennes entre dans Rome par la brèche de Porta Pia et envahit les Etats pontificaux[4]. Rome, capitale du pouvoir suprême de l’Eglise catholique devient alors la capitale du nouvel Etat italien de Victor-Emmanuel II, roi du Piémont. Le pape Pie IX se réfugie alors au Vatican et se considère comme prisonnier. C’est ainsi que la « prise de Rome » fait naître la Question romaine qui dérive essentiellement de la présence simultanée dans la ville sainte du Pape et du Roi d’Italie. Se pose ainsi le problème de la coexistence de deux souverainetés, celle du Pape et celle du Roi. Sont-elles conciliables dans une même Cité ?

Des tentatives de conciliation se mettent alors en place mais toutes restent infructueuses. Une entente entre Pie IX et le nouvel Etat italien ne semble pas d’actualité. Néanmoins, le gouvernement italien décide de régler la Question romaine par un acte unilatéral, une loi votée au Parlement, le 13 mai 1871 : la loi dite « des garanties » sur les prérogatives du Souverain Pontife et du Saint-Siège et sur les relations de l’Etat avec l’Eglise[5]. Cette loi cherche à régler la Question romaine mais place le Pape dans une situation inconfortable. En effet, cet acte reste une démarche unilatérale et ne constitue en rien un traité bilatéral car il ne prend pas en compte les revendications et l’accord de la papauté, qui ne peut que le contester[6]. Mais selon Christian Mouchet, le vice fondamental de cette loi est « qu’elle ne reconnaît pas au Pape la souveraineté sur une portion de territoire »[7]. Le Pape perd ainsi sa souveraineté temporelle et se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis de l’Etat italien qui règle seul sa condition juridique. Mussolini le souligne parfaitement dans son discours du 13 mai 1929, devant la Chambre des députés : « Pourrions-nous dire qu’il était souverain cent pour cent ? Cent pour cent – non. Il lui manquait quelque chose ; il lui manquait le territoire »[8]. Le Vatican fait partie intégrante du territoire italien malgré les privilèges accordés aux Palais Pontificaux. Le Pape est ainsi limité au seul exercice de sa mission spirituelle et l’Etat italien espère qu’il renoncera par conséquent à l’exercice du gouvernement temporel. Car bien qu’ayant perdu son territoire, le gouvernement pontifical continue de s’exercer à travers le Saint-Siège, sujet de droit international.

Cette situation reste tout aussi conflictuelle avec les successeurs de Pie IX, et il faut attendre la Première Guerre Mondiale et la consolidation du régime fasciste pour voir se profiler des tentatives de paix entre le Saint-Siège et la royauté.

3- Les Accords du Latran : l’indépendance temporelle retrouvée

La Première Guerre Mondiale crée de nouvelles tensions entre l’Etat italien et l’Eglise et met de plus en plus la loi des garanties à l’épreuve. Il faut attendre 1919 pour voir se profiler un changement, marqué par la rencontre secrète, à l’hôtel Ritz de Paris, de Vittorio Emanuele Orlando, Président du Conseil, et Mgr Bonaventura Cerretti, émissaire du cardinal secrétaire d’Etat Gasparri[9]. Durant cet entretien, il est question essentiellement de souveraineté. En effet, « le Vatican réclamait un territoire, mais internationalement garanti : sans quoi il resterait à la merci du gouvernement italien »[10].

L’Eglise demande donc qu’on lui attribue le caractère d’Etat et revendique une indépendance et une souveraineté internationale[11]. Orlando semble en accord avec un tel projet mais voit comme inopportun la demande d’extension du territoire de l’Eglise, au-delà du Vatican. Il précise aussi la nécessité d’attendre une conjoncture internationale plus favorable avant de se lancer dans la réalisation de ce projet de paix.

Mais les choses ne se passent pas comme Orlando l’avait prévu. Son cabinet est renversé après avoir été accusé de ne pas avoir tenu tête à Wilson et de ne pas avoir su défendre les intérêts de l’Italie, lors de la signature du traité de paix à Versailles en 1919. L’accord avec la papauté est dès lors caduc. ROMANO Sergio parle néanmoins d’une autre raison à l’échec de celui-ci : l’hostilité du roi à la proposition du Saint-Siège. En effet, le roi est convaincu que toute concession accordée au Saint-Siège signifie une remise en cause de la souveraineté de l’Etat italien[12]. Cet échec n’est cependant que relatif car il ouvre la voie à de nouvelles tractations à l’origine des accords de Latran.

Le 26 avril 1926, le Professeur Dominique BARONE, conseiller d’Etat, reçoit dans sa demeure l’avocat Francesco PACELLI, afin de connaître les revendications du Saint-Siège pour la réalisation d’une entente. Ce dernier entend défendre deux points de manière non négociable : « la reconstitution d’un Etat pontifical, si petit fût-il, et un concordat qui assurera au mariage religieux des effets civils »[13]. Le 4 et le 6 octobre, Mussolini et le cardinal Gasparri autorisent respectivement BARONE et PACELLI à continuer les négociations en leur nom. Les pourparlers se poursuivent et un premier texte est rédigé en février 1927. Mais de nombreuses retouches sont apportées et le texte définitif n’est au point que le 20 août 1928. S’ouvrent alors les négociations officielles.

MUSSOLINI et le cardinal GASPARRI sont alors accrédités officiellement par le roi et le Pape Pie XI pour mener à bien celles-ci. Le traité fut rédigé vingt fois avant de revêtir sa forme définitive, marquant ainsi l’attention toute particulière de chaque partie à sa rédaction. Le Pape Pie XI le souligne dans un discours aux curés et aux prédicateurs du Carême de Rome, le 11 février 1929 en déclarant : « Nous pouvons dire qu’il n’y a pas une ligne, pas une expression des accords en question qui n’ait pas été, au moins pendant une trentaine de mois, l’objet personnel de nos études, de nos méditations et plus encore de nos prières ».

C’est ainsi que, le 11 février 1929, au Palais apostolique de Saint-Jean-de-Latran, sont signés les accords de Latran qui mettent fin à la Question romaine et au conflit entre le chef de la religion catholique et le jeune royaume d’Italie. Ce traité est accueilli avec beaucoup d’enthousiasme de la part de l’opinion publique mondiale qui n’hésite pas à adresser ses félicitations aux deux protagonistes principaux, Pie XI et MUSSOLINI.

Les deux parties sont alors satisfaites, la papauté obtient des garanties juridiques de liberté sur la base d’une souveraineté temporelle réduite, mais véritable, et l’Etat Italien en sort indemne en sauvegardant l’unité nationale.

[2] Idem.

[3] Jean Baptiste, NOE, Géopolitique du Vatican, Paris, PUF, 2015, p. 23.

[4]Cf. Christophe, DICKES, Le Vatican. Vérités et légendes, Paris, PERRIN, 2018, p. 122.

[5] Cf. Christophe, DICKES, Le Vatican. Vérités et légendes, Paris, PERRIN, 2018, p. 122.

[6] Idem.

[7] Christian, MOUCHET, Le traité du Latran, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1931, p. 9

[8] Benito MUSSOLINI, « discours à la Chambre des députés à propos des accords du Latran le 13 mai 1929 »

in Opera omnia, Firenze, La Fenice, 1956, tome 24, p. 48.

[9] Cardinal Pietro Gasparri, secrétaire d’Etat de 1914 à 1930.

[10] Christian, MOUCHET, op. cit., p. 17.

[11] Cf. Sergio, ROMANO, Libera chiesa. Libero stato ? Il Vaticano e l’Italia da Pio IX a Benedetto XVI, Milan,

Longanesi & C., 2005, p. 59.

[12]Sergio, ROMANO op. cit., p. 60.

Commentaires